ビルやマンションの寿命を守る為に必要不可欠なことは、屋上からの漏水を防ぐ屋上防水です。この屋上防水の工事の方法の中のひとつであるシート防水は、シートの素材と工法の違いによって耐用年数も施工に使うシートの価格も変わります。

また、屋上の防水層に浮きなどが発生した場合は早めに補修しなくてはなりません。

コラムのポイント

● シート防水は工事期間と費用を抑えられる防水工事です。

● 劣化が進んでしまうとシート防水では防水改修工事ができないことがあります。

● 適切な防水工事の時期を知るためには防水調査が役立ちます。

屋上防水シートの種類と屋上防水の耐用年数

屋上に防水層を施す工事の方法には、アスファルト防水とウレタン塗膜防水とシート防水があり、それぞれ耐用年数と工事にかかる期間や費用が変わります。

建設省総合開発プロジェクト(昭和55年~59年)の「建設防水の耐久性向上技術」資料を参考にすると、アスファルト防水押えコンクリート仕上げの耐用年数は約17年、アスファルト防水露出砂付き仕上げは約13年、ウレタン塗膜防水は約10年、合成高分子系シート防水は13年です。

そして、合成高分子系シート防水には、塩ビシートと防水ゴムシート防水があります。塩ビシート防水とは、塩化ビニル樹脂を原料としたシートです。工期が短いことやカラフルなカラーバリエーションが揃っているという特徴があります。

加硫ゴム系シート防水とは、加硫ゴムを原料としたシートです。比較的速く施工ができることと、保護塗料の選び方でより機能を向上させることや、意匠性を高めることができます。

それぞれの一般的な耐用年数は、塩ビシート防水ならおよそ10~20年、ゴムシート防水であればおよそ10~15年です。

この耐用年数の差は、気象や屋上への日射の状況、日ごろのメンテナンス、防水層に使われている防水シートの質によって生まれます。

シート防水が最適である屋上の状態

防水改修の工事は、現在の防水層の種類と防水層の状態に合わせて、最適な工事を選ぶ必要があります。防水シートでの防水改修が最適であると考えられる屋上について確認していきましょう。

かぶせ工法による塩ビシート防水を行う条件

① かぶせ工法が可能である

かぶせ工法とは現在の防水層の状態が良い場合に行う工法です。劣化した個所を部分的に取り除き、新しい防水層をかぶせるという工事なので、手間と費用を抑えられる良さがあります。

② 複雑な収まりが少ない

フェンスや配管の基礎がある場合には、凹凸があっても工事ができるウレタン塗膜防水が向いています。

③ 歩行レベル

歩行レベルとは屋上への人の出入りの頻度を表す分け方で、工法の選び方の目安となります。

- 非歩行 点検、清掃などのメンテナンス時だけ人が屋上に立ち入る

- 軽歩行 マンションの住民やビル内の施設の使用者など、特定数の人が、シート防水に負担をかけないゴム底の靴やスリッパを着用して屋上に立ち入る

- 歩行 不特定多数の人が屋上に立ち入り、台車などを使うこともある

- 重歩行 不特定多数の人が立ち入る他、一般車両も走行する

シート防水の中で、非歩行であれば塩ビシート防水機械的固定工法(シート厚み1.5mm)軽歩行であれば塩ビシート防水接着工法、又は塩ビシート防水機械的固定工法(シート厚み2.0mm)が向いています。

機械的固定方法とは、ビスで塩ビ鋼板ディスクを下地に打ち付け、シートとディスクを電磁誘導装置で融着させる工法です。接着工法とは、シートを接着剤で下地に固定する工法です。

一方、屋上の劣化が進んでいる状態であった場合、かぶせ工法での施工ができない為、シート防水での防水改修はできません。

既存防水層に膨れ・ジョイント(重ね)部の口開きが多数発生している場合には、全面撤去をしなくてはならないからです。このような状態になると、既存防水層を撤去し、雨養生(仮防水)を行った後に新規防水施工を行う必要があります。

屋上防水の劣化がビルやマンションに与える影響

ビルやマンションの寿命に最も大きく関わる部分が屋上です。屋上の劣化は屋上防水層の劣化に直結し、屋上防水層の劣化はビルやマンションに雨漏りによる漏水を引きおこします。

水道による漏水は事故や人災です。適切なメンテナンスを行い、不注意な使い方をしないことで避けられます。

漏水の原因についてはこちらのコラムを参考になさってください。マンションの水漏れの原因と漏水防止のポイント

一方、屋上からの雨漏りは、メンテナンスをしない限り避けることができません。屋上は紫外線や雨風によって常に負担を受けているからです。

ドレンの清掃など、常日頃マメにメンテナンスをしていても、自然からの影響はなくなりません。その結果、コンクリートも防水層も劣化して雨水が浸透しやすい状態になってしまい、雨漏りが発生することもあれば、雨水が鉄筋にまで及んでしまうこともあります。

雨漏りが発生すると、マンションの住民やビル内の施設の使用者が被害を受けてしまいます。そのような事態になれば、マンションやビルの所有者と、住民や施設の使用者との信頼関係が失われることに繋がりかねません。

さらに漏水が鉄筋にまで及ぶと構造部の劣化が始まる恐れが高くなり、耐震性が低下してしまいます。耐震性が低下してしまうと、ビルやマンションの資産価値も同時に低下してしまいます。

屋上防水と建物の劣化の関係についてはこちらのコラムを参考になさってください。シート防水以外の防水工事の種類についても紹介しています。屋上防水の耐用年数は種類と工事の方法で変わります

ビルやマンションを守る防水改修調査

常に紫外線や雨風に晒されている屋上の劣化はどうしても進んでしまい、雨漏りのリスクを生み出します。雨漏りのリスクを回避できるよう、屋上からの漏水を防ぐ防水層の耐用年数には工法ごとに目安となる数字があります。ただ、この耐用年数は天候や屋上を取り巻く環境によって変わります。

新築や前回の防水改修からの年数だけでは、屋上防水のメンテナンスの時期を正確に知ることはできません。屋上防水のメンテナンスの時期を正確に知る為には、屋上防水調査が役立ちます。

防水改修調査は防水改修の費用を抑える

防水改修調査は漏水を未然に防ぐことができるだけではなく、早期に劣化の兆候を発見することで、防水改修の費用を抑えることにも繋がります。

屋上の防水層を常に良いコンディションにしておく意味は、雨漏りを防ぐということ以外に、防水改修の費用を抑えることにもあるのです。

防水改修では、現在の屋上の劣化状況によってできる工事とできない工事が変わってきます。シート防水には他の工事と比較して期間と費用を抑えられるという良さがありますが、劣化が進んでいる場合には使えないという面があります。

屋上の劣化を早めに発見することがビルやマンションの寿命を延ばし、防水工事の期間と費用を抑えます。

資産価値を守る防水改修調査

屋上の適切なメンテナンスをすることでビルやマンションの水漏れを防ぐことは、マンションの住民やビルを使用する人々の安全を地震から守り、資産価値を向上させます。

防水改修調査の方法

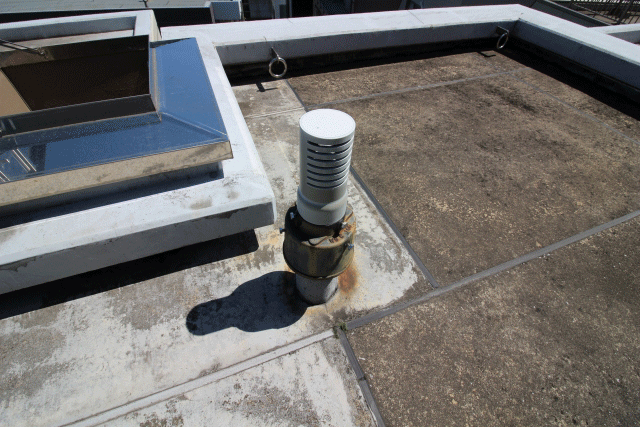

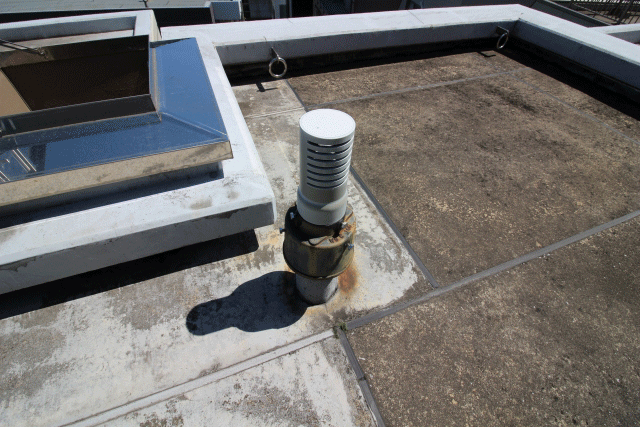

防水改修調査とは、屋根からの漏水の有無、ひび割れや退色、ふくれ、しわなどの劣化の度合いや範囲の確認、シーリング材の劣化や固定金物類の不具合の確認を写真撮影や実測をしながら段階的に行う調査です。

この調査の結果で、かぶせ工法での防水改修ができるかどうかということや、最適な防水工事の方法などを知ることができます。

屋上の様子を見ても、屋上の防水層がどの程度劣化しているのかという判断はとても難しいです。耐用年数を迎えているが見た目には問題がなさそうに見えるという状況や、耐用年数までまだ数年あるが劣化している不安を感じるというような状況には、防水改修調査が非常に有効です。

防水改修調査をすることによって、専門家でなければ発見できない防水層の劣化をいち早く見つける事ができ、短い期間で費用を抑えた防水改修に繋げられます。

屋上が確実に水漏れを起こさない状態になっているかどうかを知るためには、防水改修調査をすることをお勧めします。

関東防水管理事業共同組合|防水層改修調査のご依頼を承ります

関連コラム

関防協は、防水工事の「エキスパート集団」です。

工事会社を選ぶのに不安を感じる方は、ぜひ関東防水管理事業協同組合(関防協)へまずはお気軽にご相談ください。

当協同組合は、主に関東にある防水改修の会社で形成されているグループで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の関東地域に限らず、山梨・静岡・長野・新潟にも支部があり、計191社の正会員がおります(2019年11月時点)。

また、年々進化し続けている防水工事についての教育活動も行なっており、適切な調査や提案ができる「防水改修調査診断員」の育成を実施しています。

「雨漏り診断をどこに依頼すれば分からない」「信頼できる施工会社の選び方が分からない」そんな方は関東防水管理事業協同組合へご相談ください。

当HPでは、防水改修調査診断員による無料診断も申し込みや、マップ上での施工店検索ができます。 少しでも防水に不安や不満を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。